CINEMA PARADISO:

CARTEL DE LA PELÍCULA:

FICHA TÉCNICA:

Distribuye: Cristaldi Films/Rai/Lauren Films/Sovereign/Les Films Araine/El País

Pequeña biografía de Guiseppe Tornatore: Nacido en Bagheria, cerca de Palermo, el 27 de mayo de 1956 se aficionó a la fotografía desde muy niño.

CARTEL DE LA PELÍCULA:

FICHA TÉCNICA:

Distribuye: Cristaldi Films/Rai/Lauren Films/Sovereign/Les Films Araine/El País

| Nuovo Cinema Paradiso | |

|---|---|

| Título | Cinema Paradiso |

| Ficha técnica | |

| Dirección | |

| Producción | Franco Cristaldi Giovanna Romagnoli |

| Guion | Giuseppe Tornatore |

| Música | Ennio Morricone Andrea Morricone |

| Fotografía | Blasco Giurato |

| Protagonistas | Philippe Noiret Salvatore Cascio Marco Leonardi Antonella Attili Jacques Perrin Agnese Nano Brigitte Fosey |

| Ver todos los créditos (IMDb) | |

| Datos y cifras | |

| País(es) | Italia |

| Año | 1988 |

| Género | Melodrama |

| Duración | 155 min 124 minutos (versión internacional) 173 minutos (Montaje del director) |

| Clasificación | |

| Idioma(s) | italiano |

- RESUMEN DE LA PELÍCULA:

- Cinema Paradiso es una historia de amor por el cine. Narra la historia de un niño de un pueblecito italiano, en el que el único pasatiempo es ir al cine. Subyugado por las imágenes en movimiento, Salvatore cree ciegamente que el cine es magia; pero, un día, Alfredo, el operador, accede a enseñarle al pequeño los misterios y secretos que se ocultan detrás de una película. Salvador va creciendo y llega el momento en el que debe abandonar el pueblo y buscarse la vida. Treinta años después, recibe un mensaje, en el que le comunican que debe volver a casa.

- OPINIÓN CRÍTICA:

- Esta película nos muestra como evolucionó el cine en Italia desde 1950 hasta 1970.

- También nos muestra cosas tan elementales en la época de 1950 como el cine como lugar de reunión de las clases sociales(Nobleza,Clero y Pobres) de cualquier pueblo de Italia o incluso España ya que el cine solía ser el edificio más alto de la ciudad en esa época.

- Es una película a su vez muy mediterránea ya que se ve un mar tranquilo, el predominio de la luz natural de esa zona, la alusión a muchos mitos de la Grecia Antigua como Ulises o Helena de Troya por ejemplo.

- También la banda sonora de esta película fue muy famosa:

- En cuanto a la Iglesia Católica en la película, cumple un papel muy importante dado que en la época de 1950 era quién censuraba partes de las películas como los besos o los disparos por ejemplo.

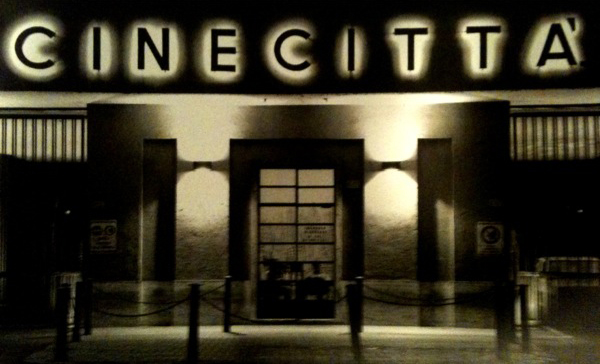

Totó se muestra como un chico sin padre biológico dado que a lo largo de la película se conoce que este había muerto en la guerra contra Rusia. Se ve también que el arte surge de la tragedia y que nació en la Antigua Grecia. Se ve también como el vídeo y la televisión van a consagrar la desaparición total o casi total del cine.- De hecho recientemente hemos sabido que los estudios más importantes del cine italiano: La Cinecittá acababa de declarar la bancarrota.

Pequeña biografía de Guiseppe Tornatore: Nacido en Bagheria, cerca de Palermo, el 27 de mayo de 1956 se aficionó a la fotografía desde muy niño.

Más tarde, después de poner en escena, con tan sólo dieciséis años, textos de Luigi Pirandello y Eduardo De Filippo se acercó al cine rodando documentales de gran valor artístico.

El éxito más destacado en su carrera es la película Cinema Paradiso, su «ópera prima» filmada en 35 mm, la misma que ganó un Óscar y un Globo de Oro.

Sin embargo Tornatore decepcionó con la película Están todos bien, aunque fueron mejor las cosas en 1994 con Pura formalidad. En 1998 dirige La leyenda del pianista en el océano, película que pasó sin mucha repercusión para la crítica. Su película La Sconociuta dio de que hablar a críticos de todo el mundo. En su última película Baaria que inauguró la Mostra de Venecia en 2009, Tornatore evoca una historia fuertemente autobiográfica asentada en su Sicilia natal, llena de preciosismo fotográfico que evoca escenas de naturalismo italiano de tinte político, sin embargo, la crítica cinematográfica internacional la echó nuevamente por tierra. La apatía sobre la cinta se agudizó al conocerse el financiamiento de la misma por la familia de Silvio Berlusconi, propietaria de Medusa Film. Tornatore es, sin embargo, una referencia obligada del cine italiano. En su larga carrera, ha acumulado premios como el del Festival de Salerno, un Óscar y un Globo de Oro.

En el 2006 se realizó el documental Giuseppe Tornatore: un sueño hecho en Sicília

ALGUNAS ESCENAS DE LA PELÍCULA:

PELÍCULA EN ESPAÑOL ONLINE GRATIS:

http://vimeo.com/62719809

TRAÍLER DE LA PELÍCULA EN ESPAÑOL: